末摘花の再度の没落

末摘花の再度の没落

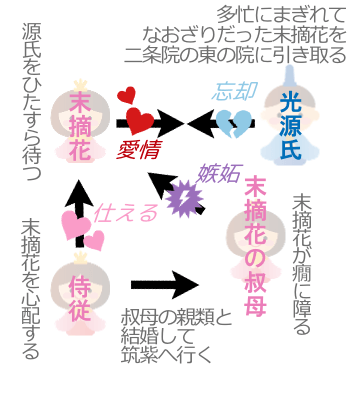

源氏が都を追われて須磨に隠遁してからというもの、源氏の庇護で生計を立てていた女性はやはり困窮してしまう。なかでも宮家の娘でありながら後ろ盾を持たない末摘花の生活は貧しくなる一方だった。

もともと落ちぶれた暮らしだったとはいえ、なまじっか源氏のバックアップで華やいだ境遇を経験しただけに、再び訪れた貧乏な日々はいっそう辛く感じるものらしい。それなりにいた女房たちの中には、ここでは暮らして行けないと屋敷を去る者も多かった。

庭はさらに荒れてキツネの住処になり、軒の高さまで伸びきった雑草目当てに牛飼いがここで放牧する始末。これでは立ち行かぬと女房たちは屋敷や庭の樹木、家財道具を売って現金化するよう進言するものの、末摘花は父の遺品を下々の者に与えるなどありえないと泣き、屋敷からテコでも動かぬありさまだった。

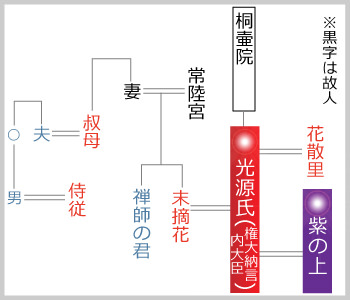

末摘花の乳母の娘の侍従(じじゅう・世話係)は、長らくこの屋敷に仕えていた。受領(ずりょう・県知事)の妻になった末摘花の叔母が、「娘の女房にしたいから、侍従を貸してくれ」と屋敷を訪ねてくる。叔母は末摘花の亡き母から受領ふぜいの妻になり下がったと侮られた過去を引きずり、ことあるごとに落ちぶれた宮家のありさまをせせら笑っていた。

いっそ末摘花を自分の娘の召使にすればさぞ気分がいいだろうと、叔母は任国の筑紫(つくし・福岡県)に一緒に来ないかと言いのける。内気な末摘花はそんな遠くへは怖くて行けないと断り、またそれが叔母には癪に感じるようだ。

源氏の還都

源氏の還都

そうこうするうちに源氏が都へ戻って来た。官位も戻り忙殺される日々に源氏は末摘花のこともすっかり忘れてしまい、たまに「元気でやっているだろうか」と思い出す程度でしかない。源氏がまた訪ねてくるはずと一縷の望みをかける末摘花だったが、そんな気配はどこにもないのだった。

叔母はそれ見たことかと言わんばかりに「気位ばかり高いだけの醜い末摘花など源氏が相手にするはずがない。今や紫の上につきっきりで浮気など全くされないらしいのに」と口悪く罵る。

ついには侍従が叔母の親類と縁組したこともあり、侍従までも後ろ髪引かれる思いで筑紫へ旅立つことになってしまった。

冬、源氏が開催した亡き桐壷院の法要に末摘花の兄の禅師の君が招かれた。しかし色恋の道に疎いのか、禅師の君から源氏に何かをとりなした様子もない。

話し相手になってくれていた侍従も筑紫へ行ってしまい、寂しく貧しい日々に末摘花はただただ哀しくぼんやり過ごす。

源氏の再訪

源氏の再訪

年が明けて四月、久々に花散里のもとを訪ねてみようと、源氏は藤原惟光をお伴にお忍びで出かけて行った。通り道にやたら荒れ果てた屋敷があり、故常陸宮邸であることに気付いた源氏は、末摘花はどこで暮らしているのかと思い、惟光を邸内に遣った。

中から人の気配がしたので、惟光は「源氏が末摘花のもとを訪ねてきたが、姫君は心変わりしてどこかへ行ってしまったのか」といった旨を伝える。女房は笑って「心変わりするような姫君ならこんな荒れた藪の中に住んでいません」と答えた。

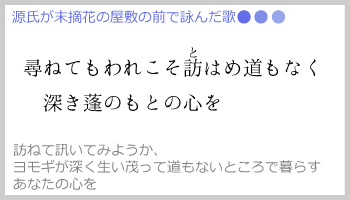

戻って来た惟光にいきさつを聞いた源氏は末摘花の実直さと一途さに感心し、末摘花のもとへ歩んでいく。内気で不器用で世渡りを知らない性格はそのままだったが、源氏が和歌を詠むと、返歌するほどには成長した様子。

源氏は改築中の二条院の東の院に引き取ろうと考えたが、まずは現状からだと、常陸宮邸の手入れをさせ、身の回りの品などを贈った。散り散りになっていた女房も戻ってきて、次第に邸内もにぎやかになってくる。

それから二年ほどして、末摘花は二条院の東の院へ移った。源氏の住まいと同じ敷地内ゆえに、源氏との接点も増えて末摘花も幸せそう。

そういえば筑紫から戻った叔母は、再び巡ってきた末摘花の幸運に嫉妬しきりである。侍従も今しばらく耐えて源氏の訪問を末摘花とともに待てば良かったと後悔しつつも、姫君の幸福を心から祝福した。

10秒でわかる蓬生の人間模様

10秒でわかる蓬生の人間模様