源氏亡きあとの世

源氏亡きあとの世

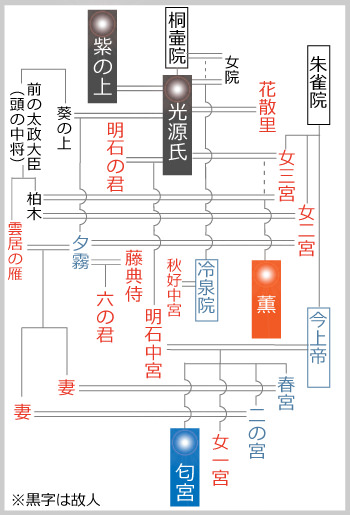

源氏の死後、その類まれな美貌を受け継ぎ、世間に褒めそやされる男子は存在しなかった。冷泉院こそ源氏に瓜ふたつとの声もあったが、そう申し上げるのも畏れ多い。

となれば、明石中宮と今上帝の子である匂宮と、源氏と女三宮の子の薫はどうだろうか。ふたりとも源氏のゆかりの人物ゆえに、かなりの美形ではあるものの、やはり源氏と比べると劣るというのが世間の評価であった。それでも源氏亡き世の今、宮中で彼ら以上の美男子を探すことはできまい。

紫の上に可愛がられた匂宮は、今も二条院で暮らしていた。姉の女一宮(おんないちのみや)は紫の上が暮らしていた六条院の辰巳の町に住み、兄の二の宮(にのみや)も時折立ち寄っていた。二の宮は夕霧の次女と婚姻している。

夕霧は今や押しも押されぬ重鎮の右大臣となっていた。長女は春宮に入内しており、残った姫君をどう縁組させるかに心を砕いている。

花散里は二条院の東の院に移り、女三宮は三条の宮で過ごしていた。明石中宮も御所からなかなか退出できないため、人少なくなった六条院が荒れるのはよろしくないと、夕霧は女二宮を六条院の丑寅の町に住まわせる。夕霧は三条の邸宅とここを、律儀に一日おきに通っていた。明石の君は中宮の子の後見人として采配を揮っている。

ふたりの貴公子・薫と匂宮

ふたりの貴公子・薫と匂宮

冷泉院お気に入りの薫は元服後、とんとん拍子で出世。院は自邸に薫のための部屋を設け、猫かわいがりな風情である。三条の宮に住まう女三宮はただ勤行三昧の生活で、薫に頼りきりだったため、薫は院と御所と三条の宮を始終行き来せねばならず、多忙な日々を過ごしていた。

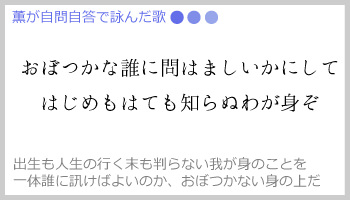

一見順風満帆に見える薫であったが、幼いころにちらっと耳にした自分の出生に関する秘密が気がかりで、かと言って誰かに尋ねることもできずに、ただ悶々と悩み続ける。

なぜ母・女三宮は若い身空で出家せねばならなかったのか…本当に自分は源氏の子なのだろうか…源氏の子でないかもしれぬ自分が、院に愛され栄華の道を歩む資格なんてあるまいに…

そう自問自答を続けるうち、この世の儚さを嘆き、いっそ出家してしまいたいと考えるようになっていった。

薫は不思議と良い香りがする男だった。その何とも言えない人を惹きつける香りは、離れた所でも薫の所在がわかるほどに漂ったのだ。匂宮は対抗心が強い性格で、薫に負けじと衣類に香を焚きしめて張り合っている。庭木も香りが強い花ばかり揃え、香りへの執着が度を超していると噂されていた。

そんな按配ゆえに、世間から「匂宮」「薫」と呼ばれていたのである。

匂宮は特に執心している女性がいるというわけではなく、とりあえずあちこちに声を掛けては仮初の恋を楽しむ性質で、一方薫は女など後世の障りになると考え、言い寄って来る女性に冷たくはしないものの、本腰で恋愛をすることもなかった。

夕霧は大勢いる娘のそれぞれを、匂宮と薫に嫁がせたく心に秘めていた。親戚同士のありふれた縁組ゆえに強く言い出すのも憚られることもあり、まずは立派な女人に仕立て上げようと、藤典侍が生んだ六の君(ろくのきみ)を女二宮に預けて花嫁修業をさせる。

ただ、自由な恋にいそしむ匂宮には、身を固める意思はまるでないのであった。