紫の上、最後の法要を催す

紫の上、最後の法要を催す

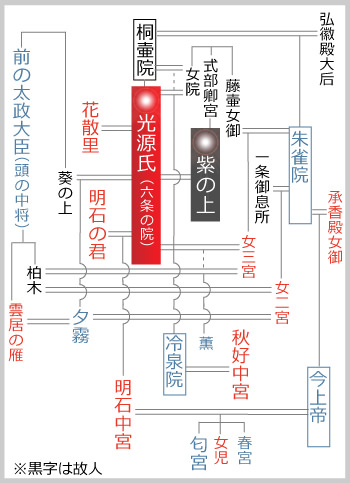

紫の上は死の淵を彷徨って生還してからというもの、健康を取り戻すことは叶わず、あるかなきかのか弱い状況が長らく続いていた。先立ってしまったらその後、どうやって生きて行けばいいのかと悲嘆に暮れる源氏を見ると、もう思い残すことはないと心に決めた紫の上も心乱れてしまう。後世のために出家したいとの願いは、どうしても源氏が許さないので、紫の上はせめて法要だけでも営んで、千部の法華経の経文を奉納することにした。

紫の上は法要の準備の指揮や指図をテキパキと執り行い、仏事にまで秀でた才能を持つ女人であったかと、源氏は彼女をますますこの上ない女性だと再認識する。

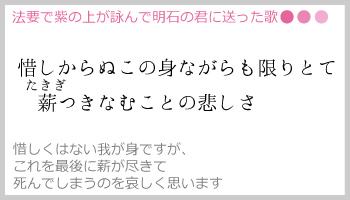

法要には花散里や明石の君も出向いた。紫の上は匂宮を遣いにして、和歌を明石の君へ送る。寿命が尽きる哀しさを詠んだ和歌ゆえに、明石の君はこの法要を機にもっと長く生きてほしいと返した。

花散里に対しても来世でまた逢いましょうと和歌を送り、花散里もお互い老い先短い身なれども法要の縁はいつまでも絶えないと詠んだ。

紫の上の死

紫の上の死

夏になった。暑さが紫の上の弱った身体を蝕む。どこが悪いというのではなく、ただ衰弱して気を失うこともあった。

明石女御が中宮になり、二条院に里下がりをして、紫の上を見舞った。明石の君も参上して語らいの場を持つ。あからさまではないが、死後の計らいなどを紫の上が述べるにつけ、明石中宮も涙を落した。

紫の上が可愛がっている匂宮もまた、死後は二条院で暮らして、庭の紅梅と桜の季節には忘れず眺めてほしいと頼まれ、泣き顔を作るのだった。

朝夕の冷えが身体に障る秋が来た。中宮はまだ二条院に留まっていたが、身動きできない紫の上は同じ二条院にいながらも、中宮が泊る棟まで出向くことすらままならない。御所からは早く戻るよう催促まで来ていたが、容体を心配した中宮は御所の要請を断って紫の上の部屋まで出向いた。

床から身を起して中宮と語らう姿を見た源氏は、起き上がれるほどに体調が良いようだと手放しで喜び、それがまた哀しみを誘う。

しかしこれが寿命だったのか、容体が急変。源氏や中宮が見守る中、翌朝息を引き取ってしまった。

呆然自失

呆然自失

誰もが悲しみに暮れる中、夕霧も訃報を聞いて駆け付ける。力なく紫の上の顔を見つめては、出家の希望を叶えさせてやれなかったことを悔やむ源氏。

台風の折に偶然姿を見てからずっと憧れていた紫の上の顔を最後の最後にもう一度だけ見たいと、夕霧は几帳(間仕切り・カーテン)をめくった。生前よりなお美しく見える亡骸を前に、両名揃ってただ涙するばかりである。

屋敷中が涙に濡れ惑うありさまなので、源氏は気を確かにして葬儀の手配を取り仕切った。それでも翌日の本葬では足元も定かではないほどに弱り切ってしまい、両手を曳いてもらいながら参列する空虚な様相に、お見上げする人々は涙を新たにする。

それからというもの、源氏は明けても暮れても涙がちに過ごす。もうこの世に未練はないと考えるものの、これほど心掻き乱れたありさまでは、仏道に入っても勤行に身が入らないだろうと、ただ心を落ち着けるべく念仏を唱える日が続いた。

前の太政大臣からも、慰めの便りが届いた。秋好中宮からも便りがあり、風情あるやり取りができる残された数少ない人だとしみじみと感じ入る。

どうにもこうにも寂しさは消えることなく、今日こそは出家をと思いつつも、ただ虚ろに日は流れて行くのだ。