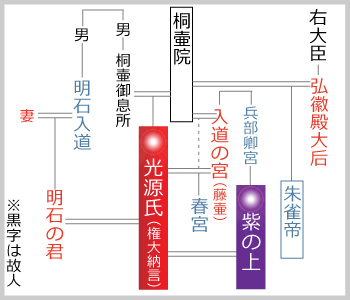

須磨に現れた明石入道

須磨に現れた明石入道

嵐は何日も続く。そこへ二条院からの使者がぼろぼろの酷い姿でやって来た。普段ならともかく、都の様子も心配なので源氏は使者をそばに寄せ、話を聞いた。

都もこの嵐に翻弄されていて、大きな雹が降り、雷が轟くありさま。往来は塞がり、全ての行事も政治も停止しているとのことだ。

一向に嵐が止まないので、源氏たちは住吉の神の方向へ祈りを捧げるが、屋敷に落雷して廊下が炎上してしまう。一同は身分の上下関係なく一か所に集まり、震えて夜を過ごした。

うとうととうたた寝をする源氏の夢見枕に桐壷院が立つ。院もまた「なぜこんな見苦しい場所にいるのか」と言葉を発し、続いて「住吉の神の導きに従って、この浦を去りなさい」と述べた。

嵐が止んだ。明け方、浜に小舟に乗った者が現れ、従者の良清に取り次ぎを願い出た。良清はいぶかしむが、源氏は昨晩の夢のこともあり話を聞いてみる。その者は明石入道で、住吉の神の導きで嵐が去ったら舟を出せとのお告げに従って来たと言う。明石入道の勧めもあり、源氏たちは入道の住まう明石へ移ることにした。

明石の君とのやりとり

明石の君とのやりとり

日が昇る前に出立し、源氏たちは明石入道の邸宅へ入る。家も庭も趣向を凝らしてあり、都とたがわぬ造りである。入道の一人娘、明石の君(あかしのきみ)は山手の棟に暮らしていて、源氏は浜手の棟で暮らすことになった。

さっそく源氏は紫の上や入道の宮へ現状を伝える手紙をしたためて使いに持たせた。

明石入道は勤行三昧の日々を過ごしつつも、源氏の嫁に迎えてもらおうと、それとなく娘のことをほのめかす。源氏は都に置いてきた紫の上を思うとそんな気にはなかなかなれないが、生来の気が多い性質はそうそう変化するものでもない。明石の君もまた、ほのかに垣間見た源氏の美麗な姿を想うにつれ、自分の身との差を感じ、親のもくろみを面倒で恥ずかしいことだと思うのだった。

4月になった。源氏が琴を弾くと、その音色は明石の君や明石入道のもとにも届いた。見事な音色に入道は居ても立ってもいられず、源氏のもとへ行き、ともに琴を奏でる。入道は明石の君が弾く琴も良い音色なので、いずれお聞かせしたいと申し出た。

まずは和歌のやり取りからと源氏は手紙を送るが、明石の君は恥ずかしがって返事もしない。入道の代筆の返歌にややも呆れる源氏だったが、興味は募るばかりだ。追って返事を書くと、以降は明石の君も自筆で返信するようになった。

一方、都では朱雀帝の夢枕に桐壷院が立ち、怒りに満ちた目で帝を睨んでいる。これは源氏を冷遇したことに対する院の怒りなのかと畏れ多く、弘徽殿大后に進言するが軽くあしらわれてしまう。しかし睨まれた祟りなのか朱雀帝は目を患い、次いで右大臣が死去、弘徽殿大后もまた病みついてしまうのだった。

明石の君との別れ

明石の君との別れ

秋になっても源氏と明石の君の手紙のやり取りは続いていたが、これ以上を望むのは身の丈を過ぎた考えだと自分を戒める明石の君とは逆に、源氏はますます思いを募らせる。噂の琴の音色もまだ聞かせてもらってないではないかと源氏は入道に持ちかけ、頃合いを見て入道が誘いの文句を寄越した。

その夜、馬で少人数だけを連れて山手の棟へ赴く源氏。物越しでの明石の君との対面に始まり、心づくしにかき口説いて、ようやくふたりは結ばれる。明石の君は源氏が想像した以上に上品で素晴らしい女人だった。

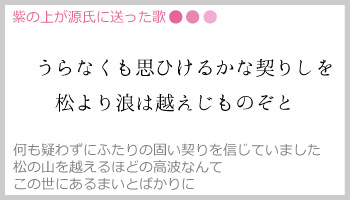

源氏はこうなったことを隠しだてしてはおけないだろうと、紫の上に「はかない夢をこの浦で見た」と隠喩で知らせる。紫の上は真意を察知するが、恨み節を延々書き寄越すわけではなくさらりと一首だけ返歌を詠んだ。最愛の人を傷つけてしまったと後悔した源氏は、しばらく明石の君のもとに通わなくなるが、それだけに明石の君は塞ぎこんでしまう。

年が明けた。朱雀帝はいずれ譲位しようにも春宮に後見人がいないことを考えて、源氏を都に呼び戻すことを決定する。弘徽殿大后の病も快癒せず、自身の眼病も再発したため、7月には再度都へ戻るよう宣旨を出した。

源氏は宣旨を嬉しく思うが、それは明石の君と別れを意味する。明石の君は妊娠したようで、源氏はますます去りがたく、毎夜毎夜明石の君のもとへ通う。

秋になりいよいよ出立目前となっても、源氏は明石の君の傍を離れがたい様子である。別れを偲んで明石の君にせがんだ琴の音色は、評判通りに格別なものだった。

源氏が明石の浦を去ると、明石の君はうち萎れ、入道も茫然自失の状態に陥ってしまう。それでもお腹の子がいるからと、なんとか気を強く持ち自らを慰めた。

二条院に帰着した源氏は紫の上と対面する。一段と美しさが増した紫の上と久しぶりに語らい、明石の君のことも隠さずに話す源氏。政治にも復帰して、権大納言(ごんだいなごん・定員外の大納言)になった。

数多くの女人との浮名を流した源氏だったが、帰着後は紫の上にべったりで他の女人のもとへ通うそぶりもない。

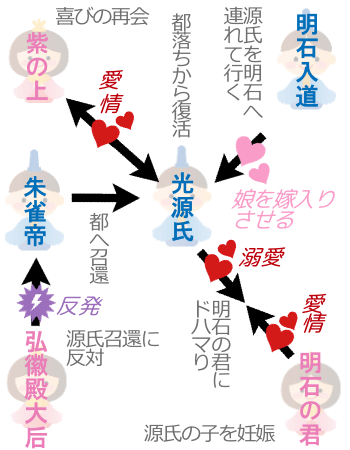

10秒でわかる明石の人間模様

10秒でわかる明石の人間模様