源氏、ふたたび空蝉のもとへ

源氏、ふたたび空蝉のもとへ

結局源氏は空蝉に逢うことが叶わず、小君を枕元に寝かせて空蝉への恨みごとを寝物語にしながら過ごす。

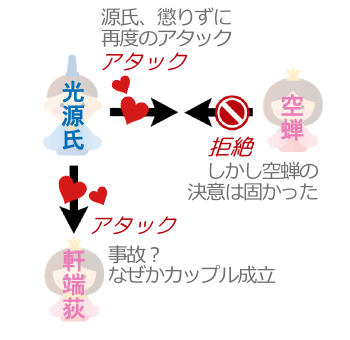

空蝉の仕打ちを憎らしいとは思うもののそれでも恋しい気持ちは止まらないため、源氏は再度小君に引き合わせを頼んだ。

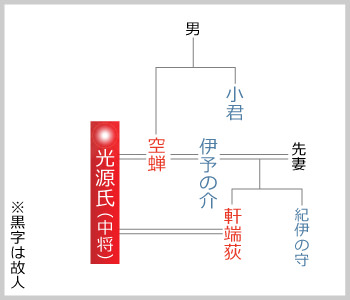

紀伊の守が任国へ下り屋敷が女ばかりの日を狙って、夕闇のころ小君は源氏をそっと邸宅に招き入れる。部屋から覗いてみれば、空蝉と継娘の軒端荻(のきばのおぎ)が二人で碁を打っているところだった。

空蝉は身体の線が細くそれほどの美人というわけではないが、慎ましく振る舞っていて趣深い雰囲気を漂わせている。反対に軒端荻は奔放で明け透けな様子で、どうも落ち着きがなくはしたない感じがするが、美人なこともありこれはこれで興味を惹かれる女だと源氏は感じた。

すりぬける空蝉

すりぬける空蝉

夜も更けて皆寝静まった。しかし空蝉は寝息を立てる軒端荻の隣で横になりつつも、源氏のことを考えると眠ることができない。

そんな暗闇の部屋に芳しい香りが漂ってきた。記憶にある香りにその正体を察知した空蝉は驚くが、声も音も立てずに寝床を抜け出して逃げてしまう。

状況の変化に気づかぬ源氏だったが、寝入っている軒端荻に寄り添ってみると、どうも以前と感覚が違う。そこでようやく空蝉が逃げてしまったことを察知したのであった。

人違いでしたなどと言うわけにもいかないので、軒端荻にもそれ相応に言い含めて、朝方、源氏は小君とともに二条院へ退出する。

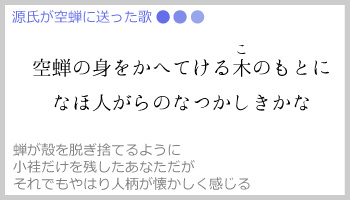

空蝉が逃げるときに残した小袿(こうちぎ・上着)を形見のように持ち帰り、抱きしめて眠りに就くが眠れるわけもない。源氏は空蝉へ歌を詠んで小君を遣わせたが、返歌はなかった。

10秒でわかる空蝉の人間模様

10秒でわかる空蝉の人間模様