源氏、深窓の令嬢に興味を持つ

源氏、深窓の令嬢に興味を持つ

源氏は返す返すも夕顔を失ったことが残念でならない。空蝉のことを思い返したり、軒端荻に手紙を送ってみたりしながら過ごしていたある日のこと。

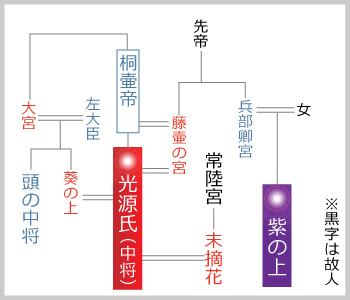

大輔の命婦(たゆうのみょうぶ)という女房が、今は亡き常陸宮(ひたちのみや)に一人娘がいることを源氏に話す。

彼女、末摘花(すえつむはな)は心細く暮らしており、たまに大輔の命婦がご機嫌伺いに行くものの、高貴な出自であるゆえにまだ顔を見たことすらない。他には誰とも会わず琴だけを友としてひっそりと暮らしているらしい。

関心を抱いた源氏は十六夜の月夜に大輔の命婦を遣わせて、物陰からその琴の音を聴いてみようと思い立つ。

末摘花は大輔の命婦の勧めで琴を奏でた。しかし、下手ではないが沁み入るほどの腕前でもない。機転を利かせた大輔の命婦が早々に演奏を切りあげさせたので、遠くで聴いていた源氏にはどれほどの技量なのか判別することもできない。それが却って興味をそそられるのだった。

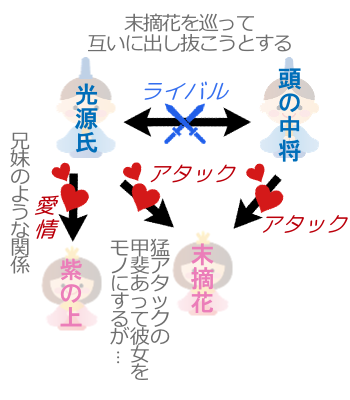

源氏と頭の中将の恋競争

源氏と頭の中将の恋競争

ふと見れば男が立っている。誰かと思えば頭の中将だった。源氏がいったいどんな女性と遊んでいるのか突きとめてやろうといういたずら心で、御所から尾行していたらしい。忍び歩きにはその道の達人を同伴するのが吉だと冗談を投げかける頭の中将と戯言を交わすうちに左大臣家に到着した。

二人してあの琴の風情はどうだったなどと話をしたためか、やはり頭の中将も末摘花が気になるらしく手紙を送るが返事は来ない。頭の中将に出し抜かれてはたまらないと、源氏も大輔の命婦に相談してみるが、源氏の手紙にも極度の恥ずかしがり屋の末摘花は返事ができない。

秋になっても状況は変わらなかった。しびれを切らした源氏は大輔の命婦をせっついて、末摘花と会う段取りをつけさせる。障子越しに対面したが、末摘花は何の言葉をも発しなかった。あまりの無反応ぶりに痺れを切らした源氏は、障子を開けて中へ入ってしまう。

末摘花の素顔

末摘花の素顔

末摘花と一晩を過ごしたものの、まだ暗いうちに二条院に戻った源氏はどうも腑に落ちない。女性と過ごしたという手ごたえがないのだ。

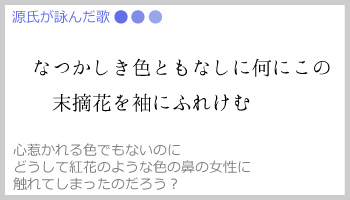

気の進まないまま末摘花に和歌を送るが、末摘花は和歌が苦手なら書も苦手なようで、返歌を見た源氏はこりゃだめだと滅入る。

紫の上と過ごすようになってからはますます末摘花と縁遠くなるが、このまま見捨ててもおけまいと、荒れ果てた常陸宮邸に通う源氏。

ある雪の降った朝、初めて明るい場所で末摘花の顔を見た源氏は硬直してしまう。とにかく不細工で胴長。極めつけはやたら高いくせに先が垂れて赤くなった象のような鼻だった。着物も上等なものを着ているが古臭く、黒貂(ふるき・クロテン)の毛皮を纏っているのも若さに欠ける。

少々かわいらしくない程度ならどうということもないが、ここまで徹底して醜いと却って彼女の身がいたわしく思える。色恋ではなく親身に面倒をみようと、さまざまな品を送り届けさせたので、貧乏な日々を強いられていた末摘花と家人も生活が安定するようになった。

重度の恥ずかしがりぶりも少しは解消しつつあり、元来素直な性格の女性なので、源氏もやれやれといった気分ではありながらも心和やかに感じていた。

紫の上との日々

紫の上との日々

二条院の紫の上とは兄と妹のように仲の良い関係が続いていた。ふたりして雛遊びをしているときに、源氏は紅を鼻につけてふざけてみせる。紅が取れなくなって一生赤い鼻になったら大変だと、紫の上は心配して源氏の鼻を拭いているのもまたほほえましい。

10秒でわかる末摘花の人間模様

10秒でわかる末摘花の人間模様