源氏、涙に濡れ惑う

源氏、涙に濡れ惑う

年が明けた。参賀に訪ねてくる人たちにも会わず、源氏は物想いに耽っていた。女房たちも喪中の衣装のままで、いつまでも紫の上を偲んでいる。

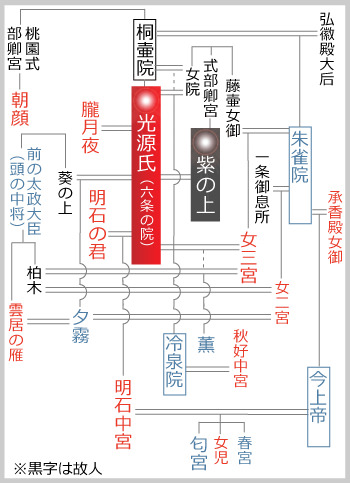

そんな具合ゆえに、源氏がつれづれを慰めようと女房たちと語らうも、自然と紫の上の話となってしまうのであった。朧月夜や朝顔との噂や、女三宮降嫁の折に、紫の上が辛そうだったと語る女房の言葉に、ひとときの戯れや気の迷いがあったにせよ、どうして彼女を追いやる真似をしてしまったのかと源氏は悔やんだ。

高貴な身分に生まれ、才能にも恵まれ、准太政天皇にまで上り詰めたこの上ない人生でありながら、人生の幕を下ろす段になって、かけがえのない人を失い、出家の道にも進めずにいる状況に、我ながら思い切りの悪い人間だと源氏は自戒する。

明石中宮は御所へ戻った。その際に源氏の慰めになるかと考え、二条院に匂宮を残していった。紫の上の遺言を健気に守り、庭の紅梅と桜を大切に眺める匂宮。桜の花びらが風で散らないよう、周りに几帳を立てて囲んでしまおうと考え付き、源氏も可愛らしさに思わず微笑む。

源氏は六条院の女三宮のもとへ、匂宮を連れて出向いた。匂宮は薫と一緒に遊び戯れている。源氏は挨拶代わりに満開の山吹の花の話を振るが、女三宮は出家した身に花の風情は関係ないと突き放した。こんな時、紫の上ならば風趣ある気の利いた答えが返ってくるものを…と思うと、自然に涙がこぼれる。

源氏はそのまま明石の君の棟に向かった。久々に対面する明石の君はやはり格別な女性で、受け答えも優れている。出家願望はあれど、世間のほだしも多く、なかなか踏ん切りがつかないとこぼす源氏。明石の君は、その躊躇こそ分別の深さの証だから、孫が成人するまでは後見してほしいと述べた。

その夜、遅くまで滞在したのにも関わらず、源氏は明石の君のもとに泊らなかった。我ながらえらく品行方正になったものだと源氏は自嘲する。

源氏の晩年

源氏の晩年

梅雨になると天気の鬱陶しさも増して、ぼんやりと過ごす日が続いた。ある夜、夕霧が機嫌伺いに参上した。呆けてしまったかのような源氏の姿に、たった一度紫の上の姿を見た自分でさえも未だ忘れられないものを、まして夫婦だったのだから無理もないと感じる夕霧。紫の上の一周忌の法要の手はずについて話したあと、しばし親子の昔語りの時間を持った。

七夕の管弦の宴も今年は開催せず、ただただしんみりと過ごした。

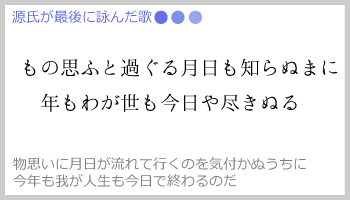

秋になり一周忌の法要が過ぎても、変わらず物思いに漂う日だけが淡々と流れる。月日が経っても悲しみは癒えず、却って増すばかりなのだ。

この一年なんとか過ごして来れたのだから、いよいよ出家の準備をせねばなるまいと、源氏は身の回りの整理を始めた。身近な女房たちに形見の品を与え、女人から貰った手紙も処分する。紫の上からの手紙も、女房たちに裂かせてしまった。

12月。年の瀬の法要を開く。僧侶たちだけでなく、多くの公卿が集まる中、源氏は久方ぶりに公に姿を見せた。その姿は、昔、光源氏と称されたころよりも輝いて見えたと言う。