雅やかな香合わせ

雅やかな香合わせ

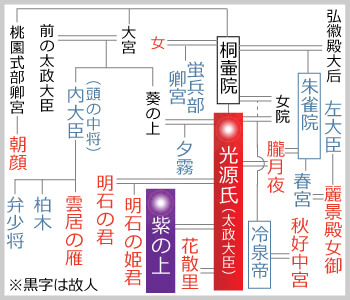

春宮の元服(げんぷく・成人式)が近づいてきた。明石の君の娘で、紫の上が育ての母となっている明石の姫君もまた同じく裳着(もぎ・成人式)が近い。裳着に続いて入内(宮仕え)の予定のため、源氏は姫君のために念入りにお香を調合している。しかも人に調合を見られないよう寝殿の奥深くでこっそりと。

対して紫の上も離れに几帳(きちょう・カーテン)を張り巡らせて、その中で密やかに秘伝の調合をしていた。どちらの香の匂いが良いか勝負しようと源氏は囃し、ふたりして若いままの仲の良さである。

裳着まで日が迫った2月。蛍兵部卿宮が六条院を訪れてきた。そこへ朝顔からの手紙が届く。源氏が朝顔に執心であることを知る蛍兵部卿宮は、手紙の中身をあてこするが、源氏は笑って朝顔に依頼した香が届いただけだと手紙を隠してしまった。

朝顔のほかにも多くの女人に香の調合を依頼していたので、よい折だと全ての香を一堂に会し、蛍兵部卿宮に審判になってもらって匂いを競うことに。

源氏が調合した「侍従」、朝顔の「黒方(くろぼう)」、紫の上の「梅花」、花散里の「荷葉(かよう)」、明石の君の「薫衣(くのえ)」…そのどれもこれも素晴らしく、これもいいあれもいいと気の多い判定を下す蛍兵部卿宮に、源氏も苦笑する。

月が昇ったので、酒が入り、楽器を演奏する。柏木の弟である弁少将が謡う声も見事。宴は明け方まで続いた。

華やかな仮名草紙

華やかな仮名草紙

その日源氏のもとに秋好中宮が里下がりしてきた。明石の姫君の裳着の腰結(こしゆい・腰紐を結ぶ大役)を頼んだのである。

栄えある人たちが集う六条院は今が盛りの繁栄ぶりだが、そんな裳着の式の場に明石の姫君の実の母である明石の君を参加させられないことが源氏には心残りであった。

春宮の元服が済んだ。貴族たちは娘を入内させたいと考えるが、明石の姫君が入内するとあっては源氏の威光で娘が霞んでしまうと皆、及び腰になってしまう。

源氏は、優れた女官がいない後宮など寂しくて仕方ないので、どんどん入内するようにと述べ、明石の姫君の入内を延期した。早速左大臣の娘が入内する(麗景殿女御(れいけいでんのにょうご))。

源氏は明石の姫君のために桐壷を模様替えし、入内を4月に決めた。調度品も吟味し、仮名で書かれた書籍も良いものを姫君にと選んでいく。仮名書きの女流名手といえば朧月夜と朝顔と紫の上のほかにはいないだろうと、源氏は紫の上を褒め、風流人の公卿や能書家にも新たに書き物を依頼した。それでもやはり源氏が書いたものが一段と勝って見え、幾ら眺めていても見飽きないほどの腕前である。

夕霧もまた葦手書き(あしでがき・水辺の光景を描いた絵に文字を葦・鳥・石などに絵画化して散らし書きにしたもの。葦手絵)の見事なものを書き、それは蛍兵部卿宮が感心するできばえであった。

▲葦手書き

夕霧と雲居の雁のすれ違い

夕霧と雲居の雁のすれ違い

そのころ、内大臣は娘の雲居の雁のことで頭を悩ませていた。

雲居の雁は女ざかりの年齢、むしろ結婚適齢期をやや過ぎているのにまだひとりで所在なげにしているのだ。夕霧が早々に泣きついてくるかと思いきや全く平然と振る舞っているものだから、こちらが折れて娘をもらってくれと頼むのも癇に障るし、世間体が悪い。いっそ交際が発覚した時にふたりを許しておけば…などと思い詰めている。

こんな気弱な内大臣の様子が夕霧の耳にも届かないことはないのだが、いつぞやの仕打ちは未だに悔しいし、ここは立身出世して一人前になってから堂々と雲居の雁を迎えに行くのだと固く心に決めていたのだった。

そんな進展のないふたりゆえに源氏も夕霧の身を案じ始め、他の女性とでも身を固める覚悟を持てと諭すものの、夕霧の決意は簡単には変わらない。

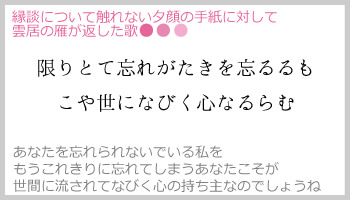

誰それが源氏の許しをもらって夕霧との縁談を進めているそうだ、などという噂まで出回り、内大臣も動揺して雲居の雁に愚痴をこぼすありさまである。夕霧から届く手紙でも縁談には何も触れておらず、雲居の雁は不安に駆られる。

画像引用:「平安朝絵画史」春山武松著 朝日新聞社刊