源氏、青海波を舞う

源氏、青海波を舞う

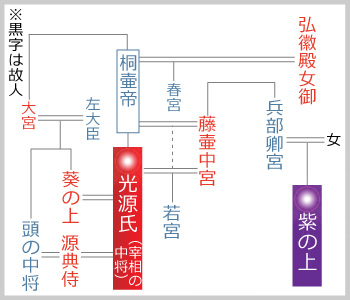

一の院(桐壷帝の父という設定とされる)の50歳の祝いの準備に桐壷帝は心を砕いていた。懐妊した藤壷の宮への慰みの意味も込めて、本番前に御所で試演をする。源氏と頭の中将は青海波(せいがいは・雅楽の演目)を藤壷の宮が観ている前で舞った。源氏の美しさはこの上なく、弘徽殿女御は「神が魅入って命をさらってしまいそう」などと憎まれ口を叩く。

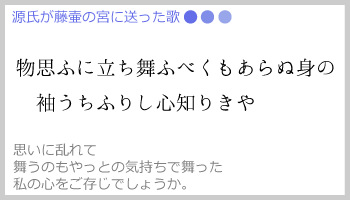

源氏は藤壷の宮に手紙を送り、乱れた心を秘めて舞った胸中を明かす。藤壷の宮もまた捨て置けず、ひとかたない思いで舞を観たと返信した。

本番当日、源氏は見事な舞を披露し、正三位(しょうさんみ)に昇進する。

藤壷の宮はお産のため実家へ戻る。源氏も隙を窺い、訪ねてみるが、直接会うことは叶わない。そこへ藤壷の宮の兄であり紫の上の父である兵部卿宮がやって来たが、源氏は紫の上のことを明かさなかった。

二条院の紫の上

二条院の紫の上

源氏が二条院に新たな女性を迎えたという噂は左大臣家にも伝わっていた。そっけない葵の上を敬遠してとはいえ、ただでさえ源氏の寄り付きがよくないので、左大臣家は快く思わない。それでも源氏が来たときは手厚くもてなし、大切に扱うのだった。

かたや二条院。紫の上はただただ源氏に懐いている。不在のときは塞ぎこんでしまうほどで、親子か兄妹のような仲の良さだ。「夫がいるのだから、もう子供じみた雛遊びばかりしないように」と女房が意見すると、周囲を見れば夫というものは醜いものだと思っていたのに、若くあんなに美しい男が自分の夫なのかとぼんやり思い当たる始末である。

藤壷の宮の出産

藤壷の宮の出産

予定日の12月が過ぎても藤壷の宮のお産はなかなか始まらない。奇怪だ、物の怪のしわざかと噂が流れ、藤壷の宮も源氏も心を乱される。

2月10日を過ぎてようやく男子が無事に生まれた。源氏そっくりの子なので、藤壷の宮の心はますます塞がれる。源氏が対面したいと言ってきても取り合わず、双方の気持ちを知る王命婦もまた嘆かわしく思うばかりだった。

4月。若宮が参内する。桐壷帝は若宮を愛らしく思い大切に扱う。源氏も藤壷の宮も恐ろしくも複雑な気持ちを隠すのがやっとの状態であった。

7月。源氏は宰相(さいしょう・参議)に昇進した。桐壷帝は譲位して若宮を春宮にしようと考えるが、若宮に後ろ盾がない点を心配する。そこで母親である藤壷の宮の立場を後見として強固なものにするため、彼女を中宮(ちゅうぐう・皇后)とした。立場が下となった弘徽殿女御は苦々しさを隠せない。

源典侍とのたわむれ

源典侍とのたわむれ

桐壷帝に仕える女官で、源典侍(げんのないしのすけ)という老いた女官がいた。上品で才気もあるが、57~58歳という身でありながら色恋好き。

源氏は戯れにも一夜を過ごすが、「これはないな」とおざなりに扱ってしまう。源氏のつれなさに源典侍はあけっぴろげに恨み事を言い、桐壷帝もそれをからかってお笑いになる始末だった。

なにかと源氏と張り合う頭の中将も噂を聞きつけ、老女好みという意外な道も試してみるかと、冗談半分で源典侍と会うようになる。

ある夜、寝入った源典侍の隣で寝付けない源氏は、男が忍びこんできたことに気づく。源典侍の恋人が間男を懲らしめにやってきたのかと勘違いした源氏は驚き、逃げようかとも思うが、その男の正体が頭の中将だと察知。源氏と頭の中将はわざと修羅場を演出して乱闘に興じる。服がはだけて千切れるほど暴れたあと、仲良く二人して帰ってしまった。

翌日の御所。二人は澄ました顔で職責をこなしつつ、お互いに笑いをこらえていた。それ以降、頭の中将はことあるたびに源典侍のことを引き合いに、源氏をからかって喜んでいるようだ。

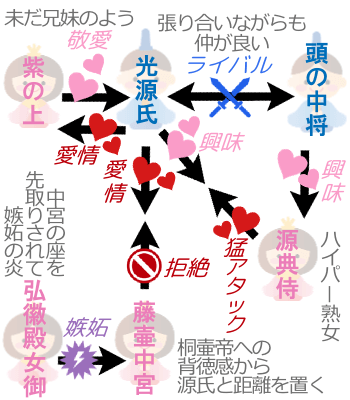

10秒でわかる紅葉賀の人間模様

10秒でわかる紅葉賀の人間模様