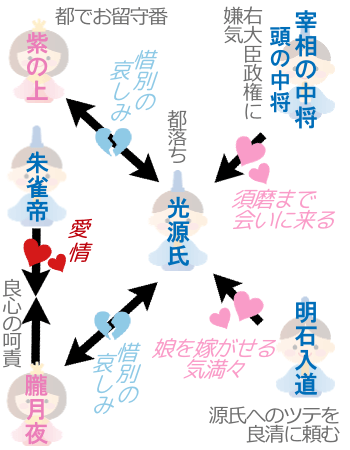

悲しみの離別

悲しみの離別

世間の風の冷たさが身に沁みて感じられるようになるにつれ、源氏は都を捨ててしまおうと決心する。

うかうかしていると朝廷から流罪などの罰を受けるやもしれないので、先手を打って政治の中枢から離れてしまうことに道を見出したのである。

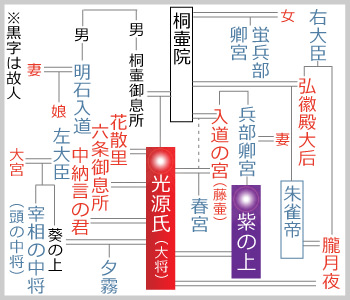

そうとなればいつ再び都に戻れるかも判らないと、数々の人のもとへ別れの挨拶に向かう源氏。まずは左大臣家を訪問する。悲しみに暮れる左大臣と何も判らずにつきまとっては遊んでいる幼い夕霧に涙を流し、今や宰相の中将となった頭の中将やこの家の中納言の君という女房とも睦まじく別れ語りをした。

二条院でも紫の上は惜別の悲しみに暮れていた。都を離れる源氏について行きたいと申し出るが、人里離れた土地に連れていけるはずもなく、源氏は家臣や財産を紫の上に託して出立の準備をする。

右大臣に目をつけられることを憚った兵部卿宮は娘の紫の上に対して手紙すら寄越してこなくなった。兵部卿宮の妻に至っては紫の上に訪れた不運を笑うありさま。

落ち込む紫の上を源氏は、何年経ってもお許しがでなければ、どんな岩屋住まいに落ちぶれてようが、そのときは必ず迎え入れると慰めた。

他にも数多くの人たちと別れを惜しむ。異母弟の蛍兵部卿宮(ほたるひょうぶきょうのみや)や花散里、入道の宮(藤壷中宮)…

また、北山に眠る桐壷院の墓にも参り、出立の晩は紫の上と過ごして、夜が明けぬうちに須磨へと旅立って行った。

須磨の侘び住まい

須磨の侘び住まい

一日で着く距離とはいえ、田舎の須磨はただただ侘びしい。とはいえ従者の良清が指示して造らせただけに、住まいは素朴ながらも風情ある佇まいではある。

梅雨の季節にもなれば人恋しさもあって、源氏は都へ使いを遣り、紫の上や入道の宮、朧月夜の近況を尋ねるのであった。

また伊勢の六条御息所とも手紙のやり取りをしては昔を悔み、現世の罪を滅ぼしに勤行の生活を送りつつ、困窮している花散里への財政の援助を家臣に命じたりもした。

朧月夜は源氏の都落ちを悲しみつつも、朱雀帝の寵愛は変わらぬままであった。朱雀帝もまた源氏がいなくなったことを悲しみ、桐壷院の遺言に背く結果となったことを悔やんでいるが、弱気な性格もあってどうにもならない。

未だ源氏を想う心の内を見透かされた朧月夜だったが、朱雀帝はそれを責めるわけでもなく、それがさらに朧月夜の良心を苦しめる。

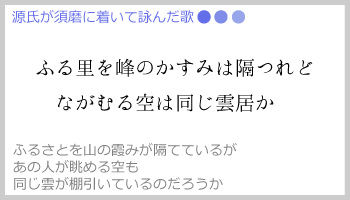

須磨の寂しい夜は都恋しさも募り、琴を少し鳴らしては歌を詠みあげると、周囲の者も釣られて泣いてしまう。自分のために家臣までも辛い気持になるのだと悟った源氏は、泣き言は言うまいと漢詩や和歌で気持ちを紛わせ明るく振る舞うのだった。なかでも源氏が描いた浜辺の絵は見事な出来栄えに仕上がる。

訪ねてきた友

訪ねてきた友

源氏がいない都もまた源氏を慕う声が強く、忌々しく感じた弘徽殿大后はその声を封じる。源氏の留守を守る紫の上は気を強く持ち、しっかりとしていたので、暇を乞う女房もなかった。

良清は明石の娘を思い出し手紙を出すが返事がない。かわりに明石入道から話したいことがあると便りが来た。

明石入道は源氏に自分の娘を嫁がせたいと考えたのである。入道の妻はそんな無茶なと尻ごみするが、入道はやる気満々だった。

そんな折、都から宰相の中将(頭の中将)が源氏に会いにやって来た。右大臣側に非難されても構うものかと言った調子で駆けつけて、ふたり大いに懐かしんでは涙を落した。

三月初め。心労が多いのでお祓いをしたほうがいいとの声を受けて、源氏は陰陽師を呼んで波打ち際でお祓いをさせた。

するとにわかに風が吹き始め、空は曇り、土砂降りになる。瞬く間に暴風が吹き荒れ、まわりの物を吹き飛ばしてしまった。

ほうほうの体で避難し、夜明け前になってようやくうとうとしたとき、源氏は夢を見た。異形の者が「なぜ宮のもとに来ないのか?」と呼びかけてくる夢だった。海の中の龍王が自分を呼んでいるのだろうかと思うと、不気味に感じた。

10秒でわかる須磨の人間模様

10秒でわかる須磨の人間模様