姫君を託す母

姫君を託す母

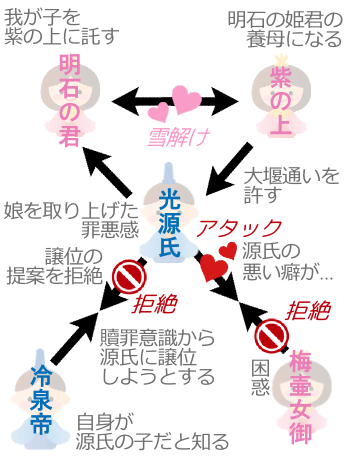

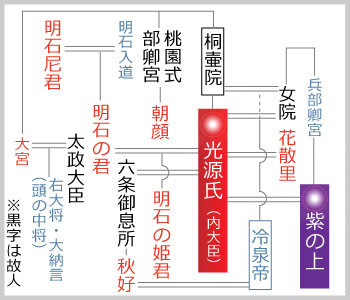

明石の姫君を二条院で引き取って紫の上が育てる源氏の案に明石の尼君は思慮深く賛成し、明石の君に諭す。それが姫君の将来を考えれば最善だと明石の君は納得しつつも、娘を手放す悲しみと、娘がいなくなった大堰へは源氏の足が遠のくかもしれぬおそれから、思い悩む日々が続く。

冬になり、心を決めた明石の君だったが、いざ別れの日となるとやはり心が塞がれる。源氏もまた、無理もない、罪深いことをしたものだと哀れに感じた。

移動の車中ですっかり寝入ってしまった姫君は、二条院で母の姿が見えないことに気付くと泣いたりしていたが、すぐに環境に慣れて紫の上に懐いていた。

こんな可愛らしい赤ん坊を母から取り上げてしまったのだと気づいた紫の上は、寂しい暮らしをしているであろう明石の君を思いやり、源氏が大堰に通うことも大目に見るようになる。

年が改まった。東の棟に住む花散里は、何不自由なく過ごし幸せそうである。同じ邸内である気軽さから源氏もたびたび顔を出す上に、花散里の多くを求めないおっとりした性格もあって、ふたりは心安らぐ良い関係を築けていた。

また、大堰の明石の君のもとへも源氏は変わらず足を運ぶ。明石の君の振る舞いの高貴さや機微はやはり捨ておくべき人ではないと源氏は改めて認識する。明石の君もまた出過ぎた真似をせず、たまにでもわざわざ会いに来てくれるだけで充分だと考えるようになった。

女院の死

女院の死

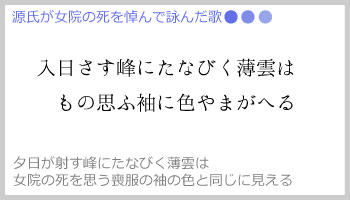

太政大臣が逝去した。政治の柱たる人物を失い、冷泉帝は落胆する。加えて母である女院までもが重篤になり、帝は動揺した。源氏もまた急な重篤の知らせに驚き、見舞いに訪ねる。女院のあるかなきかの姿と遣る瀬ない悲しみに惑い、見舞いの言葉を交わすさなか、女院は息を引き取った。

四十九日の法要も済んだ折、ながらく女院に仕えていた僧都が人目がない頃合いを見計らって、冷泉帝に出生の秘密を打ち明けてしまう。

自らが桐壷院の子ではなく源氏の子だと知った冷泉帝は、昨今の訃報や天変地異の連続はこれが原因だったかと合点がいき、いっそ源氏に譲位しようかと思い悩むのだった。

さらに朝顔の父、桃園式部卿宮が逝去してますます世の中が騒ぎだすと冷泉帝は塞ぎこみ、心配した源氏に対して退位をほのめかす。源氏は母の死で気弱になっているのだろうと考えて慰める。

されど冷泉帝の気は収まらず、秋の人事異動で源氏を太政大臣に昇進させる旨と譲位の旨を伝えた。ところが源氏は頑なに固辞する。ここまで思いつめるとはもしや女院との関係がばれたのかと察した源氏は、女院の女房だった王命婦に確認をとるものの、女院も王命婦も秘密を一切洩らしていなかった。

秋好への執着

秋好への執着

冷泉帝の寵愛も深い秋好(梅壷女御)が二条院に里帰りしてきた。源氏は亡き六条御息所につらい思いをさせた悔い改めに秋好を世話してきたが、親代わりではなく男女の仲として親愛の情を深めたい旨をそこはかとなく伝える。さすがに秋好は呆れ返り、困り果ててしまった。

その様子を受けて源氏もまた、ややこしい恋愛の道には懲りたはずだったが、未だにこんな気持ちになってしまうのは良くない、とようやく自制する。

10秒でわかる薄雲の人間模様

10秒でわかる薄雲の人間模様