匂宮、初めての宇治へ

匂宮、初めての宇治へ

2月。匂宮は長谷寺(はせでら・奈良県桜井市の寺院)に参拝した。大勢の公卿や家臣が供をし、その帰路に夕霧が所有する宇治の山荘に宿泊する。夕霧は物忌(ものいみ・陰陽道の風習で凶日に外出を慎み、家に籠ること)のため宇治へ来られず、代わりに薫が匂宮を迎えた。気心知れた薫が相手だと、匂宮も肩肘張らずに済むので嬉しそうだ。

山荘は宇治川を挟んで八の宮の屋敷の向かいにあたるため、噂の姫君に何かしら近付く機会があるかもしれないと、匂宮は期待に胸を膨らませている。とはいえ、大勢の人目があるためちょっと川を渡って姫君に逢いに行くというのは難しい。匂宮は自由が利かぬ自らの重い身分を恨んだ。

そこへ八の宮から薫のもとへ和歌が届く。匂宮は興味津々で薫の代わりに返歌をした。

大勢の公卿を連れた薫が、川を渡って八の宮の屋敷へ赴いた。八の宮は古風にも趣あるもてなしをし、宴となる。外出すらままならぬ匂宮は、仕方なく山桜の枝を折らせ、詠んだ和歌を枝に結び付けて家来に託し、姫君に贈るしかない。返信は中の君が書いた。

都から紅梅の出迎えが到着した。仕方なく後ろ髪引かれる思いで、匂宮たちは都へ戻る。

これ以降、匂宮は薫を介することなく、直々に姫君へ手紙を送るようになった。匂宮の女好きの噂は宇治にまで届いているようで、八の宮も「思わせぶりなことをせず、当たり障りのない返事を書くように」と軽く釘を刺し、中の君が専ら返事を書く役目を負う。

八の宮の死

八の宮の死

秋。薫は中納言に昇進した。公務はますます忙しくなり、勤行に充てる時間など殆ど取れない中、ようやく宇治を訪ねることができた。

八の宮は自分の亡きあとの姫君のことを薫に再度託し、薫も了承。以前物陰からこっそり聞いた姫君の琴をもう一度聞きたいと、薫は八の宮に申し出た。八の宮は姫君に爪弾くように述べ、あとは若い者だけで楽しんでくれと部屋から退出する。

とはいえ積極的に姫君にアタックするわけでもなく、薫は自身の奥手ぶりを自嘲した。

秋が深まり、八の宮は山の阿闍梨のもとで深く勤行することにし、姫君たちに万が一の際の心構えを伝えた。自身亡きあとに軽々しく並みの男と縁組などせず、宮家の名を汚す真似をするなとの話だ。父無しで生きていくことなど想像もつかぬ姫君たちは、八の宮の言葉に動揺するばかりである。

翌日、八の宮は山の奥深くへ入って行った。

八の宮が山から戻る日となった。しかし戻って来たのは使いの者だけで、彼いわく「八の宮は病で床に臥せっている」とのことだった。報せを聞いた姫君たちは卒倒しそうになりながらも、暖かい着物などを山へ届けさせる。

日が経って山を下りて来た使いの者が、八の宮は死んだと伝えた。姫君たちは胸が潰れる思いで、ただただ消沈するしかない。せめて亡き骸を一目だけでも見たいと願うが、阿闍梨は後生に障りがあるとしてそれすら許さなかった。

訃報を耳にした薫も同じく塞ぎ込んでしまうものの、宇治へ見舞いを遣わせ、葬儀の段取りを施した。姫君たちは薫の配慮に感謝する。

薫、姫君の姿を垣間見る

薫、姫君の姿を垣間見る

匂宮も見舞いの手紙をたびたび送るが、気落ちした中の君はとてもではないが返事どころではない。匂宮は梨のつぶてにがっかりするも、再度長文の手紙をしたためる。

受け取った中の君は泣き惑うばかりで埒が明かないため、代わりに大君が返事を書いた。いつもと筆跡が違うため、どちらの姫君が書いているのだろうと匂宮は考え込む。

日が経ったので薫は宇治へ足を運んだ。姫君たちと対面はおろか会話もままならぬ隔てようなので、不届きな気持ちで接しているのではないのにも関わらず、あまりにもよそよそしい扱いだと不平を言う薫。

何年もの間、薫が八の宮に誠心誠意尽くしてくれたことを思い返した大君は、少し近寄って会話をするも、気恥ずかしさと苦しさで退出してしまう。

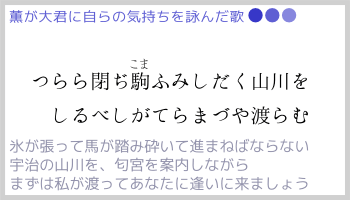

冬になった。年が改まる前に宇治を訪ねた薫。雪が積もる中の訪問だったゆえに、大君も無下にはせず相手をする。今やはっきりと大君に惹かれていることを自覚する薫であったが、まず繰り出した言葉は匂宮のことであった。それも匂宮の性根の素晴らしさと女好きの噂の否定、さらには中の君と匂宮の仲立ちを司ろうというもの。その上で、薫は大君に自身の思いを告白する。疎ましい成り行きになったものよと、大君は言葉をはぐらかした。

春。匂宮と中の君は、相変わらず和歌のやり取りだけが続いていた。何の進展もないため匂宮は薫を急き立てるが、薫は面白がって「そんなあだめいた気持ちでは、二人を引き合わせることはできませんね」とからかい、匂宮も「浮気性に見えるのも、心底素晴らしい女性に巡り合うまでの期間だけだ」と苦しい言い訳をする。

夕霧は相変わらず六の君を匂宮に嫁がせたく考えているが、対する匂宮はあんな堅苦しい舅を持つのは嫌だと断り続けていた。

三条の宮が火災で焼けたので、女三宮は六条院へ移った。そんなこんなで多忙を極めた薫は、暑い夏の盛りになって久々に宇治へ向かう。

屋敷は風を入れようと部屋のあちこちを開け放していた。それゆえに風に捲り上げられた御簾の間から、薫は大君の姿をまざまざと覗き見ることができた。